O que é ser um bom vizinho?

Seria a disposição de ajudar um vizinho contando com a reciprocidade no futuro, ou quem sabe salvar um desconhecido de um perrengue inesperado? Ou, talvez, resuma-se apenas em ser educado e discreto o suficiente para passar despercebido. Ou é ser aquele vizinho tão presente que já faz parte da família?

Muitas são as atitudes que podem qualificar o que é ser um bom vizinho, mas uma regra com certeza é premissa para todas elas: na política da boa vizinhança, quem chega depois respeita quem veio primeiro.

1. OXXO, O VIZINHO DE TODOS NÓS

Resolvi trazer neste artigo a reflexão sobre um vizinho um tanto espalhafatoso, polêmico e onipresente em vários bairros da cidade, pelo menos para quem mora no estado de São Paulo.

A rede mexicana OXXO desembarcou no Brasil em 2020 e, neste ano, completa cinco anos de operação no país com um crescimento expressivo.

Foi assim: de um dia para o outro, piscamos os olhos e a paisagem das nossas esquinas mudou. As fachadas vermelhas e amarelas alardearam: “Oi, somos seus novos vizinhos e somos muitos.” Não faltaram memes reforçando a mudança na paisagem.

Desde a inauguração da primeira unidade em Campinas, no interior paulista, a marca expandiu numa velocidade quase que exponencial, com uma média de uma loja a cada dois dias.

São 600 lojas espalhadas pelo estado de São Paulo, incluindo a capital, o interior e a Baixada Santista. O modelo de negócio, baseado em se fixar em lugares de grande concentração e fluxo de pessoas, começou com o marketing “aberto 24 horas por dia”, mas recentemente mudou a estratégia e, segundo os estrategistas de marketing, decidiu aproximar a marca da sua vizinhança.

A ideia de explicar a pronúncia “Ó quis sô” e aproximar a marca do dia a dia da vizinhança é boa, mas estratégias à parte, qual é o real impacto da proliferação de “Ó quis sôs” pelos bairros de São Paulo?

Podemos elencar alguns dos principais:

- Fechamento de pequenos comércios: A concorrência com a OXXO pode levar ao fechamento de vendinhas e mercadinhos de bairro, que não conseguem competir com a estrutura e os preços da rede. No México, estimativas indicam que, a cada loja OXXO aberta, entre cinco e sete pequenos comércios fecham.

- Monocultura comercial e perda de identidade local: O crescimento massivo da OXXO pode levar à padronização do comércio, reduzindo a diversidade e descaracterizando bairros que antes tinham estabelecimentos únicos e familiares.

- Concorrência desleal: A OXXO se beneficia de poder de compra e logística eficiente, garantindo preços mais baixos e estoque variado, algo que pequenos comerciantes não conseguem igualar. Além disso, existem questionamentos sobre possíveis benefícios fiscais e subsídios que facilitam a rápida expansão da rede.

- Evasão de renda da comunidade: Diferente das vendinhas de bairro, que reinvestem o dinheiro localmente, a OXXO faz parte de um grande conglomerado (FEMSA), e o lucro gerado é direcionado para fora das comunidades onde opera.

- Impacto nas relações sociais: Os mercadinhos de bairro geralmente estabelecem laços com a vizinhança, oferecendo fiado, atendimento personalizado e um senso de comunidade. Com a substituição por lojas padronizadas e impessoais, essa dinâmica social é, sem dúvida, enfraquecida.

- Precarização das condições de trabalho: Relatos indicam que a OXXO opera com equipes reduzidas, exigindo que poucos funcionários desempenhem múltiplas funções, como caixa, reposição de estoque e limpeza. Além disso, há denúncias sobre baixos salários, alta rotatividade e falta de benefícios comparáveis aos de supermercados maiores, o que pode resultar em sobrecarga e instabilidade para os trabalhadores.

2. PODERIA SER BEM DIFERENTE

Recentemente, escrevi um artigo sobre o pacote da hospitalidade japonesa e citei as Konbinis, as famosas lojas de conveniência.

Sem dúvida, elas são um guia prático de como a hospitalidade, a valorização da identidade local e a preservação da cultura do país podem se manifestar numa cidade.

Se traçarmos um paralelo com a rede OXXO, podemos perceber de maneira bem clara o quanto elas, apesar de serem entendidas como lojas de conveniência, são completamente distintas. Isso fica claro no primeiro segundo em que entramos em cada uma delas. Nos “Ó quis sôs” da vida, o que encontramos são produtos genéricos de qualidade duvidosa e, o pior, por um preço igualável a qualquer hipermercado. Como diria minha mãe: “…que vantagem Maria leva?”. Trata-se puramente de uma relação de necessidade de emergência X presença física. Poderia ser o OXXO, poderia ser um posto de combustíveis, poderia ser uma vending machine, ou seja, a relação de vizinhança no sentido afetivo da palavra não existe. É só uma questão de praticidade momentânea, não há nenhum laço estabelecido.

3. VITALIDADE COMUNITÁRIA

O comércio local desempenha um papel fundamental na vitalidade comunitária, influenciando diretamente a economia, a identidade cultural e a coesão social de uma região. Aqui na consultoria, tratamos esse tema como uma das 12 dimensões da cidade antifrágil. Falar de priorizar o comércio local é falar de:

- Fortalecimento da economia local: As vendinhas, padarias, quitandas, mercadinhos, empórios do bairro geram ganhos para toda a comunidade, contribuindo para a circulação de dinheiro dentro da região e estimulando o desenvolvimento econômico sustentável.

- Preservação da identidade cultural: O comércio local é um pilar para o fortalecimento da identidade comunitária. Ao apoiar negócios locais, os consumidores contribuem para a preservação das tradições, culturas e valores que definem a comunidade. Esses comércios oferecem produtos e serviços que refletem as particularidades regionais, diferenciando a comunidade de outras e fortalecendo o senso de pertencimento e coesão social.

- Criação de empregos e melhoria da qualidade de vida: Apoiar o comércio local é mais do que uma prática econômica; é um investimento na saúde e prosperidade da comunidade. Negócios locais são responsáveis por uma parcela significativa dos empregos formais, contribuindo para a redução do desemprego e melhoria da qualidade de vida dos moradores.

- Estímulo à inovação e sustentabilidade: Comerciantes locais, devido ao seu conhecimento íntimo da comunidade, são mais adaptáveis às necessidades específicas dos clientes. Essa proximidade permite a oferta de produtos e serviços inovadores e personalizados. A valorização do comércio local também promove práticas sustentáveis. Ao reduzir a necessidade de transporte de longa distância, o consumo regional diminui a pegada de carbono.

- Fortalecimento do senso de pertencimento: Comerciantes locais frequentemente participam ativamente de eventos comunitários e contribuem para o fortalecimento dos laços e da convivência social. A presença de feiras livres, por exemplo, mantém viva a relação humana direta, essencial para a construção de uma comunidade unida e resiliente.

Em síntese, o comércio local é uma das ferramentas mais poderosas para a saúde e vitalidade de uma comunidade. Ele impulsiona a economia, preserva a cultura, cria empregos, estimula a inovação e fortalece os laços sociais.

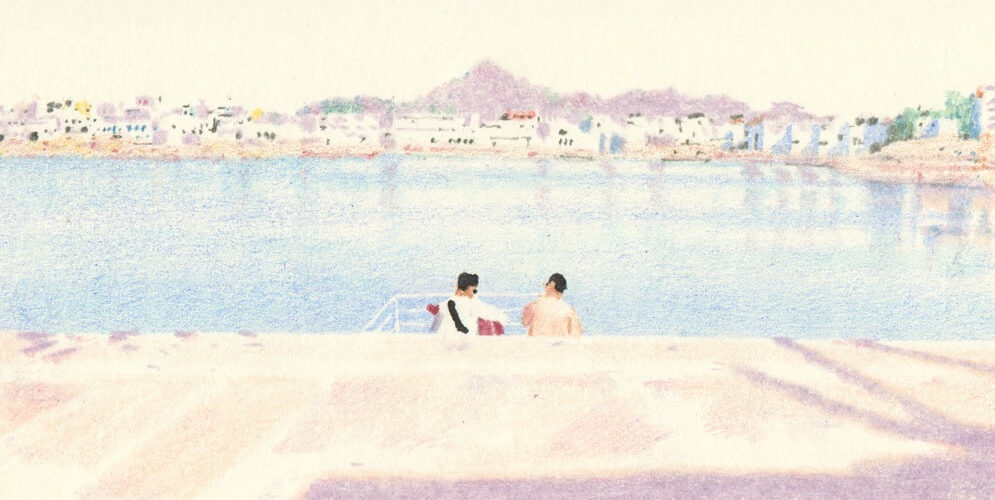

A divisão entre expansão e saudação

Na pandemia, os pequenos comércios foram duramente afetados por não estarem preparados e equipados tecnologicamente para tempos de distanciamento compulsório. Muitos não aguentaram e tiveram que fechar as portas. Mas, por outro lado, os que resistiram tiveram um papel fundamental. Esses sim foram nossos verdadeiros vizinhos: nos acolheram, nos acalentaram e nos possibilitaram o exercício mínimo do senso de comunidade em tempos tão difíceis.

O OXXO que me perdoe, mas nada substitui uma saudação calorosa do tipo: “Dona Mariane, seu cereal preferido chegou, tá separado aqui!”

Se você está pensando em como tornar seu lugar mais preparado para o futuro, com estratégia, identidade e participação real, podemos começar essa conversa. Saiba mais sobre a N/ Lugares Futuros ou entre em contato.