Escrevo esse primeiro artigo como colunista fixo do O Futuro das Coisas a 30.000 pés de altitude, num dos voos domésticos mais longos a partir de São Paulo. Não me considero, nem de longe, um futurista, não tenho capacidade para tal, mas venho sistematicamente colaborando com minhas reflexões e provocações sobre as cidades e nossa vida nelas, nesses tempos estranhos em que vivemos, onde presente e futuro se entrelaçam constantemente e por isso mesmo deixo aqui público o meu orgulho de ter sido convidado para fazer parte desse time.

Olho pela janela em meio as nuvens e, voando para Natal, próximo ao Natal, é inevitável não falar sobre um período no qual as cidades costumavam vibrar acima da média, incluindo minha cidade natal, Santos.

(Falsa) nostalgia e lembranças

Embora, depois de adulto, eu constantemente amaldiçoe a cidade onde nasci, eu tive uma infância bastante divertida, vivendo descalço e sem camisa 24 horas por dia como todo moleque caiçara que se preza. Um dos eventos que me faziam calçar e vestir algo era justamente a época que antecedia o Natal. Esse era um período esperado o ano inteiro, oportunidade de sair de casa a noite e de ver a cidade à noite e de quebra, ainda ganhar algum brinquedo.

Santos, em alguns momentos, se julgava Miami. Eu morava na Santos Beach, o centro ficava na Santos City. Minha avó foi minha companheira inseparável nas primeiras aventuras fora de casa. Ela chamava essas saídas carinhosamente de “viagem de lavadeira”. Saíamos sempre às sextas-feiras à noite e voltávamos aos domingos à noite. Naquela semana mágica que antecedia o Natal, era ela quem me levava à cidade.

O roteiro era sempre o mesmo. Pegávamos o ônibus elétrico número 08 (trólebus, não um modelo da Tesla). Descíamos na Praça Mauá, no ponto final, mais ou menos em frente ao Café Carioca. Muito antes dos controles sanitários e das exigências da Anvisa, você pedia um pastel de queijo e recebia um prato com dezenas deles. Pagava apenas o que consumia. E claro, nunca era só um. Depois, batíamos perna pelo centro da cidade atrás de algo que nem me lembro exatamente o que era. Até porque o que comprávamos importava menos do que a aventura em si.

Tudo era bom na medida do possível

Lembro do meu fascínio pela “cidade” naquelas curtas semanas. Luzes, músicas, barulho, letreiros, movimento, pessoas, muitas pessoas. O próprio Flanêur ficaria com inveja de tanto que andávamos, apreciando tudo aquilo.

Falo de um tempo pré-shopping, em meados dos anos 1970. Não sei precisar quando as lojas dos centros Brasil afora deixaram de abrir até às 22h no final de ano. Suspeito que tenha sido junto a popularização dos shoppings, supostamente mais confortáveis e práticos. Provavelmente junto a isso começou o declínio dos centros brasileiros, sua mudança de perfil e por sua vez o desinteresse de grande parte da população. O glamour foi substituído pelo comércio mais popular, algo que por si só não é problema algum, mas que teve um efeito um tanto devastador em várias centralidades deixando uma arquitetura belíssima abandonada em prol do passear pasteurizado da grande maioria dos shoppings.

Se os shoppings podem ter sidos os primeiros vilões, hoje vivemos um novo ciclo de depreciação dos centros, ou de qualquer outra área majoritariamente comercial incluindo os próprios shoppings: as compras online. Nesse momento, alguém pode estar pensando, ainda bem que essa criatura não se julga futurista mesmo, afinal não existe nenhuma novidade nesse movimento. Engano.

Delivery e o “mundo ideal”

Embora o consumo online nos acompanhe há tempos, a pandemia complicou um pouco as coisas ao mesmo tempo que facilitou. Confuso? Explico: facilitou para você e complicou para as cidades. Você, assim como eu, deve ter se acostumado com as maravilhas do delivery, essa coisa linda de comprar de casa, de pijama, e receber, em casa, de pijama no dia seguinte. Num primeiro momento isso parece o mundo ideal.

Escrevi aqui, nesse mesmo portal, sobre a dificuldade de comerciantes e marcas em lidar com esse novo momento, seja pela dificuldade em se adequar as novas tecnologias, seja pela total incapacidade de promover uma experiência positiva que vá além do produto ou serviço comoditizado que oferecem. Se eu posso comprar tudo de casa e as lojas não me oferecem nada além dos produtos, por que diabos sairia de casa especificamente para comprar algo que posso comprar pela internet? Ganho eu, perde a cidade.

Pois bem, a coisa toda complicou ainda mais. Agora não é só uma questão desse ou daquele comércio, é uma questão que impacta ruas e bairros inteiros. Em recente artigo na Bloomberg Cities li o que algumas cidades no mundo chamam de delivery de 15 minutos. Se você como eu, achava lindo receber em 24 horas, imagina agora em 15 minutos? Mas claro, nada é tão simples assim. Depois das “dark kitchens” tão populares na pandemia, chega a vez das “dark stores”.

Delivery à jato e as “dark stores”

Esse delivery à jato só é possível graças a esse novo modelo de loja, que de loja não tem nada. Tratam-se de micro centros de distribuição em lugares onde antes havia… lojas. As únicas pessoas que entram e saem das “dark stores” são entregadores apressados de olho nos prazos a serem cumpridos. Entendeu a diferença? Se antes o entregador de aplicativo tinha que ir em loja A, B ou C para cumprir sua entrega, agora as lojas A, B ou C se deslocam para um lugar, muito mais próximo de você, onde os entregadores se abastecem dos pedidos que você receberá em casa de pijamas em 15 minutos.

Mas qual o problema disso, não é uma maravilha? Como um apaixonado pelas cidades creio que não, ou pelo menos, não do jeito que se apresenta. Da mesma forma que outro movimento disruptivo impactou bairros inteiros com o Airbnb, gentrificando e gerando fluxos sazonais que quebraram o comércio local, governos precisaram regular ou até proibir sua atuação. As dark stores podem causar danos semelhantes. Elas expulsam o comércio local e, pior ainda, retiram a vibração característica das áreas comerciais, que muitas vezes definem a identidade de um bairro ou cidade.

Negar as mudanças de comportamento e a evolução que causam e sofrem transformações não faz sentido. Ao mesmo tempo, gestores públicos enfrentam um enorme desafio diante dessas inovações e da constante mudança nos comportamentos urbanos. A tecnologia, eventos imprevisíveis como a pandemia ou a combinação dos dois exigem respostas rápidas e eficazes.

Cidades antifrágeis

Enquanto as cidades precisam se adaptar e evoluir, ou para fazer o meu jabá, tornarem-se cidades antifrágeis, nós consumidores podemos fazer nossa parte, mesclando nossas compras digitais com o apoio ao pequeno comércio local, que inclusive nos salvou do desabastecimento durante os períodos de isolamento.

Entender a importância do pequeno comércio de proximidade, é entender a capacidade de ativação comunitária desses estabelecimentos, seu impacto na segurança pública como dizia Jane Jacobs, seu papel no cotidiano, não só das pessoas, mas também das cidades.

Infelizmente não visito mais a “cidade” com minha avó há décadas, tampouco posso fazê-lo com minha filha, primeiro porque não tenho mais a Dona Nilde para me fazer companhia e segundo porque não existe mais o centro vibrante e iluminado até a noite.

Se todos nós, consumidores e gestores públicos, não ficarmos atentos, talvez, num futuro não tão distante assim, não tenhamos mais centro nenhum, iluminado ou não.

Texto Extraído do Site: O Futuro das Coisas.

Foto de Capa: Tiffany & Co.

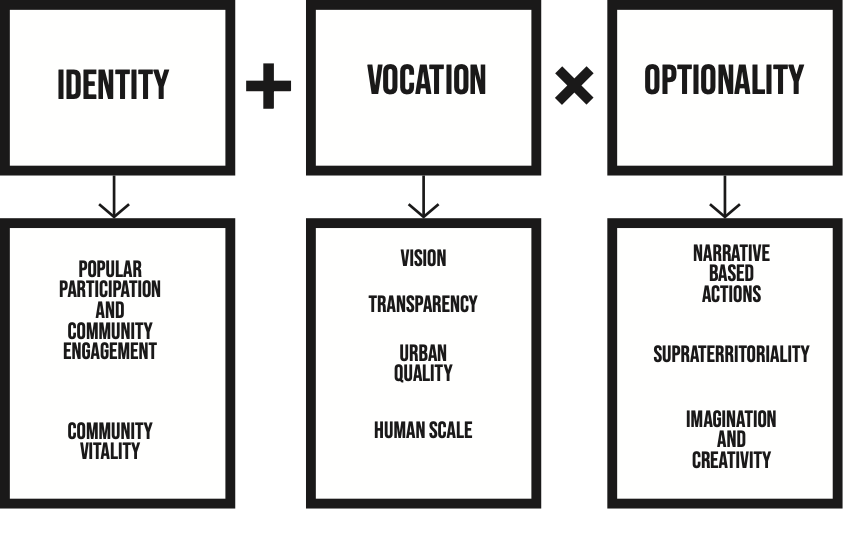

Se você está pensando em como tornar seu lugar mais preparado para o futuro, com estratégia, identidade e participação real, podemos começar essa conversa. Saiba mais sobre a N/ Lugares Futuros ou entre em contato.