Dezembro chega e, com ele, um fenômeno antropológico fascinante: a transformação repentina de consultores, influencers e gestores em Márcias Sensitivas (ou Mães Dinás, dependendo do que ano você nasceu) corporativas, em prol de um “futurismo estratégico“. E você pode estar se perguntando, qual é o nome desse fenômeno? Ele é a temporada oficial das listas. Coisas como:

- “As 5 previsões para o mercado imobiliário em 2026″

- “A IA vai roubar o seu emprego ano que vem”

- “O ano do Metaverso (agora vai!)”.

E de repente, LinkedIn e grupos profissionais de WhatsApp viram uma grande tenda esotérica digital, onde profissionais sérios, que passam o ano lutando com planilhas de Excel e tentando descobrir por que o ROI não foi alcançado, incorporam a aura do próprio Walter Mercado.

A ilusão corporativa disfarçada de insight

Apesar disso, no fundo a gente sabe que, na maioria dos casos, esses conteúdos são balela. Mas, pelo sim ou pelo não, melhor compartilhar no grupo da firma, não é?

A verdade é que consumimos esse tipo de conteúdo porque existe uma esperança secreta de que, se soubermos exatamente o que vai acontecer, talvez a gente consiga controlar o caos.

É a versão Linkedinzada e corporativa de pular sete ondinhas e guardar semente de romã na carteira. Só que com muitos termos em inglês e gráficos de pizza, para passar mais autoridade.

O réveillon é apenas uma ficção administrativa

Mas o universo não opera em ciclos de 365 dias. Do mesmo modo, a vida real (aquela que acontece entre um prazo estourado e reuniões de alinhamento que não alinham nada), não respeita o calendário gregoriano.

O futuro, como estamos dizendo ao longo de todo este ano, não é um evento que se inaugura com estouro de champanhe e roupa branca. Isto é, ele não é linear, muito menos singular.

O futuro, na verdade, são os futuros. No plural.

Para lidar com os futuros de verdade, portanto, é preciso manter a mente aberta para um fluxo de sinais contínuos, confusos, desorganizados e, muitas vezes, invisíveis para quem está ocupado demais tentando preencher o planner com KPIs irreais, ou pior, que leva a vida, para além do trabalho, como uma grande meta a ser batida mensalmente.

Essa obsessão por tentar adivinhar o “grande hit” do próximo ano é o equivalente estratégico do que eu chamo carinhosamente de BaaS (Bullshit as a Service): A gente cria uma sensação maravilhosa de movimento, de “estamos prevendo o futuro”, enquanto a realidade passa lá fora ignorando absolutamente tudo o que está sendo dito.

E é exatamente aqui que mora o perigo. Ao tentarmos prever o futuro com listas estáticas, nós nos tornamos frágeis. Apostamos todas as fichas no que “deveria acontecer” e esquecemos de ver o que “está acontecendo”.

Os futuros não moram nas nuvens

Se as listas de previsões não são mais do que o horóscopo corporativo, o que nos resta? Como não ser pego de calças curtas quando a “grande aposta” do ano não se concretiza? Na verdade, a resposta é simples: olhe para as coisas ao seu redor.

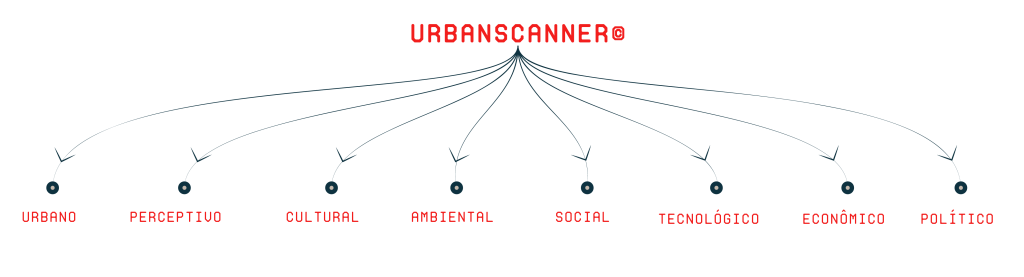

Fomos acostumados, ou colonizados como diria Caio Esteves, a acreditar que o futuro mora na nova fronteira de Cloud Computing ou em algum laboratório secreto e asséptico no Vale do Silício. Claro que os temas relacionados a tecnologia importam. Mas eles são apenas parte do processo, e importam tanto quanto temas sociais, ambientais, econômicos, políticos, urbanos e culturais.

Das crises climáticas ao comportamento emergente da Geração Z, nós apenas nos importamos com as megatendências globais quando elas começam a nos impactar de fato. Só que aí, já é tarde demais e pouca coisa pode ser feita. Então, o segredo não é tentar prever, mas antecipar. Sim, são coisas diferentes.

Os futuros não são forjados a partir do que acontece no mundo, mas sim do que acontece quando o que acontece no mundo colide com o seu bairro, seu escritório ou sua loja. E é nessa colisão que surgem os Sinais Fracos. Quer um exemplo prático, sem fábulas ou baralho de tarot?

O ano é 2015, exatamente uma década atrás. Enquanto a gente debatia a morte do Comendador no final da novela Império e ainda tentava digerir o 7×1, o Fórum Econômico Mundial elencou a inteligência artificial como uma das tecnologias emergentes para aquele ano.

Entre outras coisas, o texto chamava atenção para o “acesso mais rápido a um acervo de informações muito maior e capaz de responder sem vieses emocionais humanos”, e fazia um alerta para o risco de que “máquinas superinteligentes possam um dia superar e escravizar os humanos”.

Enquanto o “futurista de fim de ano” aponta os “perigos da IA” como tendência-chave para 2026, quem leva futurismo estratégico a sério sabe que esse já era um sinal fraco debatido na década passada. Em 2026, as conversas que realmente importam seguem por outros caminhos.

É essa diferença de mentalidade que muda o jogo.

Os futuros não esperam o brinde de ano novo

Entender é fácil, porém cruel: quem trata o futuro no singular e aposta todas as fichas na profecia da vez está operando com o fuso horário de dez anos atrás. Simples assim.

Se a estratégia do seu projeto para 2026 está sendo montada com base no que viralizou em 2025, sinto lhe informar: você não está fazendo planejamento estratégico. Você está fazendo arqueologia. Tampouco se trata de acertar o número da Mega-Sena da virada. Lidar com futuros, sempre no plural, é sobre ter a coragem de abandonar o que chamamos aqui na firma de “conforto ilusório da previsibilidade”. Quem faz isso, ganha tempo. E por tempo, estamos falando de anos.

Sinto muito por não ter um “Top 10 tendências urbanas de 2026” para te entregar. Por outro lado, temos inteligência densa, mapeamento constante de sinais e desenhos de cenários para quem cansou de brincar de adivinhação e quer começar a trabalhar com estratégia de verdade.

As coisas que vão acontecer em 2026 já começaram faz tempo. A pergunta é: você vai continuar lendo as notícias da década passada ou vai começar a mapear o amanhã com a gente?