MANIFESTO CONTRACOLONIAL: Por um novo léxico dos futuros urbanos

CAIO ESTEVES 10.25

Durante meia década, fui sócio de uma das mais relevantes consultorias globais de place branding. Aprendi muito, claro. Aprendi como trabalhar globalmente da mesma forma que comprovei como nós, brasileiros, somos seduzidos pelo que vem de fora. Aliás, isso está longe de ser uma novidade. Esse fenômeno acontece em diferentes escalas e muitas vezes nem nos damos conta. É preciso sair da pequena cidade para só então ser reconhecido após “vencer” na cidade grande, ainda que não se saiba exatamente o que isso quer dizer. Crescemos com a ideia de que o “importado” é sempre melhor, talvez fruto de tempos imemoriais em que o mundo ainda não globalizado tinha produções locais e as indústrias nacionais ditavam o que se tinha acesso. Mas isso não necessariamente reflete a realidade, a ideia de que os outros, produtos, serviços ou pessoas são melhores.

É preciso ter uma vivência mínima fora do país, ou com pessoas de fora do país, para entender não só a nossa potência, mas a nossa identidade territorial, nossas características culturais, nossa singularidade. Não deveria ser assim, deveria bastar olharmos para o lado, para nossa diversidade, mas não.

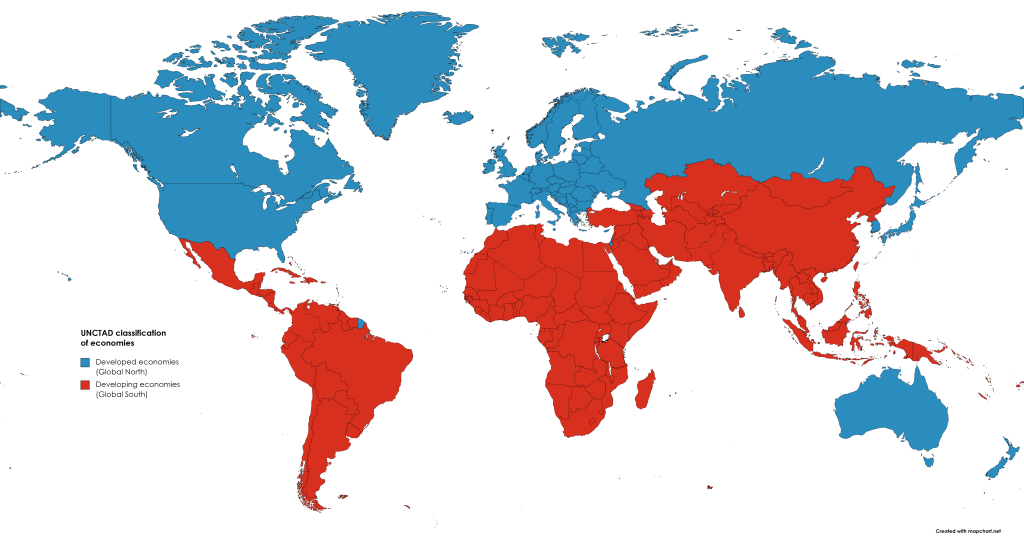

Somos adestrados a gostar de filósofos franceses e alemães, profissionais norte-americanos, músicos britânicos, mas poucas vezes somos incentivados a olhar para dentro, como se não fossemos cultos o suficiente, intelectuais o suficiente, eficientes o suficiente e vejam só, criativos o suficiente. E isso perdura, incrivelmente. Por outro lado, o Norte, também tenta manter sua posição, reforçando a sensação já impregnada, aquela ideia irritante do complexo de vira-lata. Pergunte a um acadêmico ou pesquisador sobre a dificuldade de reconhecimento pelas suas descobertas ou a dificuldade de publicar numa revista científica de peso, como se nós, o agora chamado “sul global” não fosse capaz de produzir conhecimento ou a um profissional sobre a dificuldade de ser lembrado por qualquer coisa que não seja estritamente restrita ao Brasil ou a América Latina. Não precisamos ir tão longe, quanto atores brasileiros conseguem papéis além do traficante latino ou da mulher sedutora?

Isso tudo foi me incomodando, me incomodando, até me irritar completamente.

Lembro de um episódio, em uma apresentação de projeto no interior de Minas Gerais, onde, ao ler um slide, que aliás eu mesmo tinha feito, e olhar para a audiência, percebi que todos estavam com um sorriso irônico. Reli rapidamente o slide e entendi. Era um texto ridículo (para mim supernormal, até então, mas ainda sim ridículo). O título exato do slide era “Needstates de acordo com o Zeitgeist”.

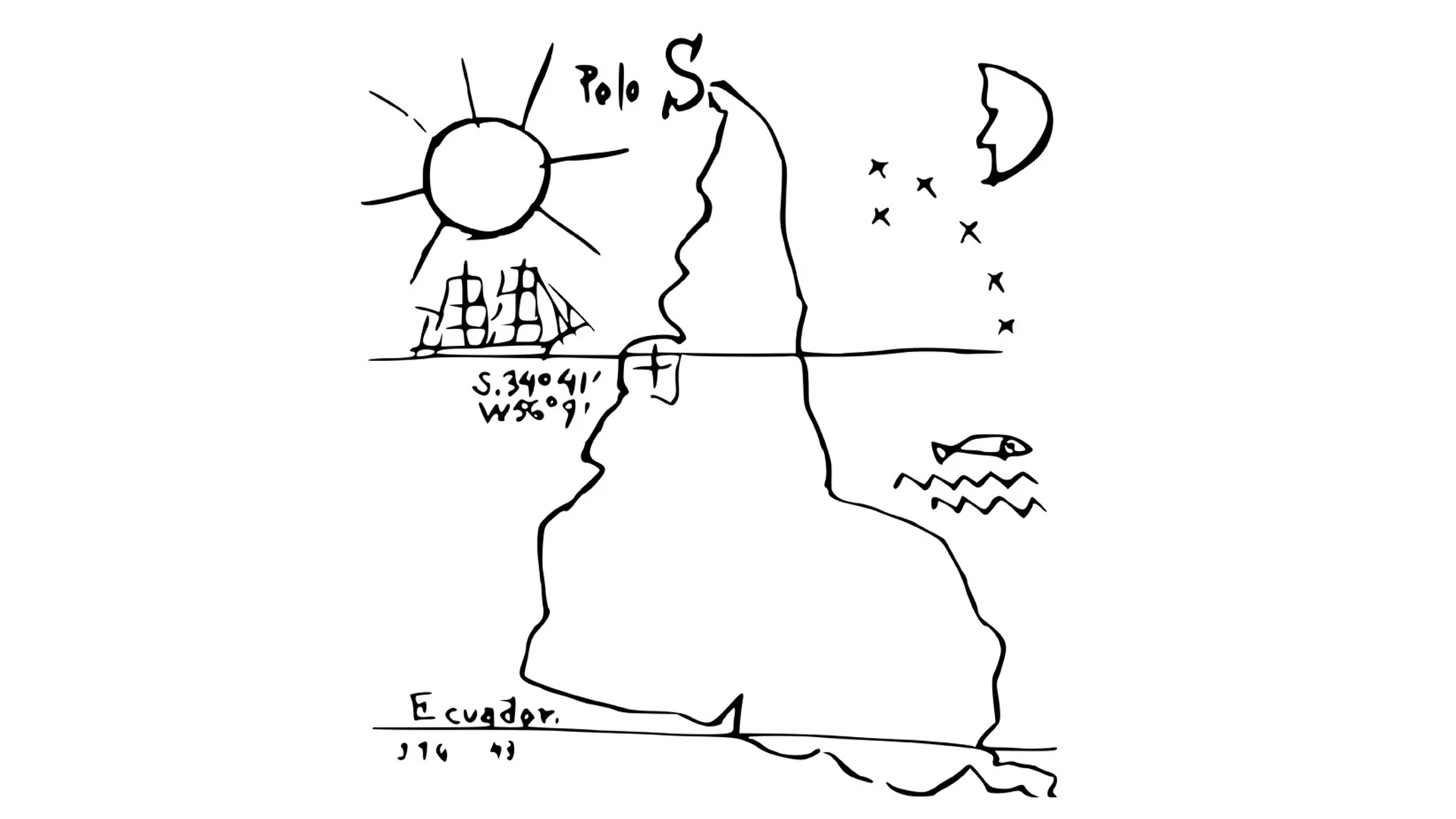

Aos poucos, fui me sentindo como se estivéssemos tentando traduzir o mundo a partir de uma língua que não nos pertence. Uma língua técnica, limpa, otimizada e profundamente colonizada. Place branding, placemaking, strategic foresight, smart cities. Estratégia, diagnóstico, imagem, valor percebido, tudo no singular. Tudo com cara de “pitch”. Tudo com sotaque anglófono.

Aí veio a mudança e, com ela, veio Nêgo Bispo

Participo de diversos eventos no Brasil e no resto do mundo. Teoricamente para “levar a palavra”, mas na verdade viajo mesmo para comer, conhecer novas cidades e, eventualmente, novas pessoas, necessariamente nessa ordem. Num desses eventos enormes, conheci numa mesma tacada Claudio Nascimento, e nos nossos cafés da manhã intermináveis, ele, meio despretensiosamente, me falou uma frase que respondeu a quase tudo o que pensava naquele momento: Somos começo, meio e começo. É simples e genial.

Havia sido então apresentado a Nêgo Bispo. O nome não me era estranho, mais tarde, de volta a SP, vi que de fato tinha o clássico “A Terra Dá, A Terra Quer” de onde o Claudio extraíra a citação. Tenho a mania de comprar livros compulsivamente, mesmo sabendo que precisaria de umas três vidas para lê-los todos, e ainda assim continuo comprando-os. Me reconforto com a Antibiblioteca de Umberto Eco citada por Taleb, onde se sabe que os livros não lidos servem para demonstrar a eterna ignorância de quem passará a vida inteira lendo e ainda assim morrerá ignorante, qualquer um que tem uma biblioteca em casa, e ainda não está aposentado, sabe do que estou falando.

O livro de Bispo subiu então algumas posições na minha pilha da cabeceira. São três, organizadas por urgência, a da direita, mais próxima a luminária, os livros das obsessões do momento, quase todos sobre o tempo. À esquerda, os menos prioritários (lá estava o Nêgo Bispo), mas que precisam ser lidos em breve. A terceira pilha, junto ao bloco de post-its e as canetas marca-texto, ficam aqueles que foram lidos recentemente e cujas anotações são importantes para algum artigo ou capítulo que estou escrevendo naquele momento.

Meses se passaram e participava de um podcast, em outro evento, que terminou numa sessão de terapia, onde resgatei o filósofo brasileiro. Ali então estava decidido, ele pularia para o primeiro da lista. Aquelas curtas cem páginas, me impactaram como pouca coisa havia impactado até então. Uma aparente simplicidade argumentativa e estilística traz uma profundidade abissal de conceitos e reflexões.

“É preciso adestrar a língua do colonizador.” Nêgo Bispo

Essa frase me pegou. Não apenas pelo que diz, mas pelo que exige. Adestrar a língua do colonizador não é só tomar consciência de seu uso, é criar fissuras, desobedecer a sua lógica, propor outros arranjos de palavras e, com elas, outros mundos. É tensionar os sentidos herdados, desprogramar a gramática que nos formata, desformatar a ideia de futuro que ela embute.

Linguagem não é apenas um instrumento, é uma forma de ordenar o mundo, de decidir o que merece nome e o que segue invisível. Foi nesse momento que percebi: minha própria atuação estava presa a esse léxico dominante. Era preciso romper.

Claro que nenhuma ruptura é assim tão simples, afinal, eu mesmo sou descendente de eurocritãos colonizadores, meu bisavô paterno espanhol, meu avô materno português. Minha primeira reação foi pensar: quem sou eu para falar de colonialismo ou contracolonialismo? Mas aí me lembrei que, antes de tudo, sou brasileiro, uma nacionalidade que não é nem branca para os norte-americanos e nem ocidental para partes da Europa, ou seja, nascer nesse nosso caldeirão de culturas, raças, etnias, ainda que homem e branco, me dá sim alguma legitimidade para falar, pelo menos, dessa colonização em uma esfera mais global.

Essa ruptura foi mais que uma decisão de carreira, foi um gesto político, epistêmico e simbólico. Deixar a sociedade numa consultoria global que operava dentro das lógicas do Norte Global significava renunciar a uma estrutura reputacional poderosa. Mas também significava abrir espaço para construir algo mais alinhado com os territórios que de fato mais importam para mim: os do Sul, e por que não, contracolonizar os territórios do Norte.

Fundar a N/Lugares Futuros foi, portanto, mais que empreender. Foi recomeçar desde outro lugar, com outro ritmo, outro sotaque, outra língua. Um lugar onde place branding, placemaking e foresight pudessem ser não só combinados, mas reinventados a partir de outras referências, outras urgências, outros léxicos.

Foi nesse processo que percebi que os termos que ainda usamos para pensar os lugares estão contaminados por uma lógica colonial. Place branding se traduz na visão comum em “valor de marca” como se o lugar fosse apenas um produto ou serviço, em vez de expressar-se como marca-lugar. Placemaking parte do “fazer” e, geralmente, de quem tem o poder de fazer, ou da comunidade, que unida, tenta corrigir justamente o que as pessoas que têm poder não conseguem ou querem fazer. Place Strategic foresight remete a previsões calculadas, através de monitoramento urbano como se o futuro fosse um projeto a ser gerenciado.

A língua amarra, rapta, nos faz reféns de leituras que não necessariamente dão conta da nossa complexidade, da nossa identidade.

Mas e se os lugares forem mais do que marcas?

E se os lugares não forem feitos, mas revelados, cuidados, engajados?

E se os futuros não forem previsões, mas disputas? Territórios a serem descolonizados?

Como diria Boaventura de Sousa Santos, “não há justiça social sem justiça cognitiva”. E sem justiça cognitiva, seguimos pensando o mundo com conceitos que não o explicam, apenas o reproduzem. Place branding não dá conta do que fazemos quando identificamos a singularidade de um lugar, sua história, seu afeto, sua complexidade. Não estará na hora de criar alternativas locais? Identificando, enraizando, narrando. Verbos ativos, contínuos, processuais.

Placemaking, do mesmo modo, carrega o peso da intervenção: alguém faz o lugar. Mas e se, em vez disso, lugarizarmos? E se o lugar não for feito, mas cuidadosamente reconhecido, regenerado, trazido à presença? Termos como cuidando, tecendo, convivendo fazem mais sentido para o que realmente importa.

E o foresight? Estratégico para quem? Baseado em que tempo? Futuro de quem?

Aqui, a sugestão é futurando, descolonizando os futuros e sentindo os tempos. Porque não se trata apenas de reconhecer tendências, mas de cultivar imaginários plurais e inclusivos. Não se trata de adaptar o presente a um futuro inevitável, mas de abrir frestas para explorar futuros possíveis.

“A colonização também é feita pelo verbo.” Nêgo Bispo

E quando importamos essas estruturas sem questionamento, estamos apenas replicando o mesmo projeto colonial, agora com nomes novos, mas com a mesma epistemologia por trás. O branding vira só marketing. O futuro vira só plano. O lugar vira só ativo. E as pessoas viram só público-alvo.

Mas os lugares que mais nos comovem e os que mais precisam ser trabalhados estão fora desse radar. Estão nos lugares tradicionais, nos quilombos, nas periferias urbanas, nas cidades médias esquecidas, nos rincões dos biomas ameaçados, nos saberes da tradição oral. Lugares onde o tempo não é linear. Onde a identidade não é logotipo. Onde o futuro é compartilhado na roda, não na planilha. O Brasil é muito mais do que seus grandes centros.

Assumir-se como uma consultoria do sul global é mais que um posicionamento geopolítico. É um ato de engajamento radical. Um compromisso com ritmos outros, formas outras, lógicas outras. É recusar o modelo único de cidade ideal. É saber que a cidade do futuro não será uma, será muitas. E que essas muitas já existem. À sua maneira, aos seus tempos.

Ao desenvolvermos nossa própria metodologia, o urbanscanner, que substitui o tradicional STEEP, ampliamos o olhar para dimensões que não cabem nos modelos clássicos: percepção, cultura, urbanidade, ambiente. Criamos também o Urbanscope, um observatório de tendências que ouve o que as pessoas dizem, sentem e buscam, e não apenas o que os dados frios indicam.

Tudo isso nasce do incômodo com o que está dado. E dá vontade de criar uma outra forma de pensar os lugares: não a partir de cima, mas a partir de dentro. Não a partir do centro, mas a partir da borda.

E o incômodo se estabelece novamente ao perceber que tudo o que fizemos nesse novo momento, “escrituralmente” como diria Bispo, representa a mesma colonização. É preciso mudar tudo, é preciso mudar a nossa própria forma como vemos (e chamamos) a mudança.

Vivemos um ponto de inflexão

Soluções que antes vinham do Norte agora parecem obsoletas. O que parecia vanguarda virou obviedade. E o que antes era invisibilizado começa a ganhar centralidade: o cuidado, a interdependência, a regeneração, o comum, a confluência.

Talvez seja hora de deixar de lado o inglês estratégico e buscar uma língua nossa, híbrida, macunaímica, insurgente e generosa. Uma língua que saiba nomear os futuros a partir de onde estamos. Que saiba dizer o que sentimos. Que crie palavras como quem cria mundos.

Como escreveu Nêgo Bispo, “nós, povos do sul, temos muito o que ensinar ao mundo, e precisamos começar ensinando a falar.”

Este não é um artigo com respostas, longe disso. É um convite, fruto de enorme ansiedade, a todos que trabalham com cidades, lugares, marcas-lugar e futuros: que palavras temos usado sem questionar? Que métodos temos repetido sem perceber? Que futuros temos desenhado, e para quem?

Talvez esteja na hora de começarmos tudo de novo.

Mas dessa vez, com uma língua nossa.

Como seriam, afinal, os futuros com os nossos sotaques?