“Quem impõe um único ritmo a um lugar assina a sentença de morte da pluralidade.”

A Terra acelera e o relógio da cidade atrasa.

Dia 10 de julho foi o mais curto de 2025 até agora, 1,36ms menos do que 24 horas. Parece irrelevante, mas pelo visto, basta um soluço cronológico para chamar a atenção de cientistas e, sobretudo, do imaginário urbano: o que acontece quando o relógio atômico entra em conflito com o tempo vivido nas ruas?

“A cidade não é apenas uma organização espacial; é também uma construção temporal.”

Sim, novamente falarei do tempo, esse compositor de destinos, como já cantava Veloso, mas se até o planeta acelera, fica evidente o questionamento do tempo como linha de produção, linear e único. Já argumentei em artigo recente para o Connected Smart Cities, a existência de múltiplos relógios sobrepostos nas cidades, do mercado, da burocracia, do cuidado, da natureza, do planeta, e planejar lugares como se houvesse apenas um único e absoluto tempo é produzir uma violência invisível, porém impactante.

Cidade de 15 Minutos: promessa em ritmo único, incômodo em tempos variados

Talvez o maior exemplo de temporalidade explicita nas cidades, e o mais conhecido, seja o conceito de Carlos Moreno chamado “Cidade de 15 minutos”. O slogan é sedutor: tudo a quinze minutos de casa, a pé ou de bicicleta. Contudo, uma cidade não é metrônomo; é orquestra. O crono-urbanismo de Moreno supõe um tempo médio e universal, mas o tempo de quem?

Não é preciso muita imaginação para romper o perímetro “ideal” dos 900 segundos. A logística invisível que abastece o mercadinho do bairro continua rodando horas de caminhão; a valorização imobiliária dispara mais rápido do que a renda local com a expansão da malha de transporte público, expulsando quem garantia a vitalidade, e por que não, autenticidade. Embora seja um crítico feroz a ideia de “qualificação = gentrificação”, é impossível negar sua existência, já vimos acontecer vezes demais para fingir que ela não está lá, a espreita, só esperando uma pequena oportunidade. Ao mesmo tempo que a concentração de trabalho, lazer, educação e moradia num raio tão curto seja quase idílica, principalmente ao pensarmos nas grandes cidades, essa forma “Kronológica” de pensar a cidade, ao invés de encurtar distâncias sociais, pode instalar um cronômetro de gentrificação.

Por que anacrônica?

Porque congela Kronós (tempo linear) acreditando que todos os demais ritmos se encaixarão. Mas o lugar também pulsa em Kairós (o instante propício) e Aiôn (a duração profunda que faz uma cultura enraizar-se). Ao impor compasso único, a cidade-relógio despreza a Singularidade do Lugar, que é a forma que trato a sobreposição de Essência, Alma e Caráter dos lugares, e envelhece rápido, pois pessoas, serviços, economia e planeta, dificilmente compartilham o mesmo relógio.

Urbanismo de “gravidade zero”: The Line

Outro exemplo de “crono-urbanismo”, mais contemporâneo e menos conhecido, provavelmente por sua origem não europeia, é o pretensioso The Line. Se a Cidade de 15 Minutos tenta comprimir o espaço, a Arábia Saudita aposta em anulá-lo. O The Line, é um imponente, e um tanto alienígena, corredor de 170 km, 500 m de altura e 200 m de largura onde nove milhões de habitantes viveriam empilhados entre dois espelhos paralelos. Nesse caso, o percurso some e o presente congela. É o chamado urbanismo de gravidade zero: comprimir o plano de solo, verticalizar funções e conectar tudo por um eixo longitudinal de alta capacidade. Na prática, isso cria um movimento diagonal (vertical + longitudinal) que pretende “achatar” tempos de acesso, como se a soma do elevador com o trem anulasse as fricções do percurso.

O efeito é pode parecer sedutor nas belas imagens e vídeos, em seu “showroom-manifesto” em Riade, na Arábia Saudita, uma experiência imersiva bastante impactante, mas podemos discutir se essa abordagem não altera mais do que a geometria, altera a temporalidade do lugar. Ao trocar rua, quarteirão e esquina por plataformas e portas de embarque, o tempo vivido (o do encontro, da pausa, do acaso) cede lugar ao tempo de transferência (espera, fila, transferência). A promessa de “cinco minutos” opera como contabilidade de cronômetro, não como experiência urbana. Ganha-se eficiência de Kronós e perde-se Kairós.

Escala e a localização

Há ainda a escala e a localização. Trata-se de uma megaestrutura em construção no noroeste saudita. Se internamente, tenta equalizar tempos; externamente, está a centenas de quilômetros dos principais polos regionais. Ou seja: por mais que comprima deslocamentos “dentro”, projeta tempos longos “fora” para cadeias de suprimento, serviços especializados, redes acadêmicas, circuitos culturais. Tudo supostamente deveria ser internalizado nessa “linha-nação” ou, ao aspirar abolir a gravidade do espaço, acabará por esbarrar na gravidade do lugar.

A narrativa temporal de “5, 15, 20 minutos” é um tempo-marca; o canteiro, o cotidiano é um tempo-mundo. Entre um e outro, mora uma pergunta central: igualar os tempos de acesso e deslocamento é o mesmo que qualificar os tempos do lugar? Se a resposta for não, e tudo me indica que seja, então o The Line nos serve não como um novo padrão universal, mas como experimento limite: mostra o que ganhamos (compacidade, baixa motorização, densidade técnica) e o que arriscamos perder (acaso, pluralidade temporal e vínculos com o lugar).

Antifragilidade temporal: quando o URBANSCANNER vira motor de foresight para lugares à prova de futuro

Antifragilidade, nos lugares, não é “aguentar o tranco”; é aprender com ele. No plano temporal, isso significa sair da obsessão por Kronós para orquestrar ritmos, acolher Kairós e Aiôn. O ponto de virada é tratar tempo como infraestrutura viva, e não como resíduo do planejamento. É aqui que a nossa tríade: Place Branding + Placemaking + Strategic Foresight se torna prática.

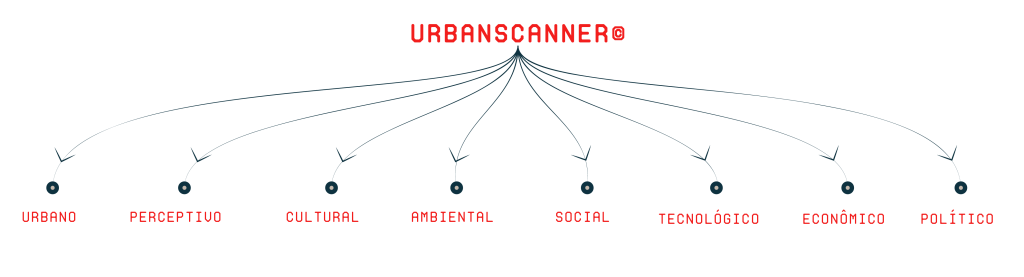

Enquanto a Antifragilidade temporal dá a direção (lugares que se fortalecem com eventos traumáticos), o método URBANSCANNER oferece uma lente que enxerga oito dimensões de tempos diferentes do mesmo lugar; e o Foresight cria o motor em ciclos contínuos de sentido → exploração→ decisão → experimentação → feedback.

Como isso opera, de verdade?

O Sentido (identidade e vocação): mapea conflitos de ritmos (mercado vs. comunidade; logística vs. lazer; turismo vs. cotidiano). Aqui a Singularidade do Lugar protege o que é não negociável.

A Decisão (opcionalidade): em vez de uma “solução ótima”, criar portfólios de opções temporais (janelas, turnos, usos reversíveis, redundâncias).

A Experimentação (projetos e experiências): intervenções temporais que testam novos ritmos (bibliotecas 24h, parques noturnos, mercados de madrugada).

Feedback (aprender rápido): indicadores temporais voltam ao início do ciclo, ajustando políticas e desenho.

URBANSCANNER como painel de observação dos tempos.

Voltando a santíssima Trindade da N/LF, podemos concluir que, enquanto o O Place Branding narra a polirritmia (o porquê, os símbolos, os pactos) e o Placemaking materializa ritmos (onde, quando, com quem), o Foresight garante ciclo longo (como o lugar aprende ao longo dos choques).

Ser lugar à prova de futuro não é caber em um único relógio, é governar relógios múltiplos. Quando o mundo nos rouba milissegundos, respondemos com durações que fazem sentido: não mais um tempo único para todos, mas vários tempos para que o lugar continue sendo um só.

Se você está pensando em como tornar seu lugar mais preparado para o futuro, com estratégia, identidade e participação real, podemos começar essa conversa. Saiba mais sobre a N/ Lugares Futuros ou entre em contato.

Bibliografia

ESTEVES, Caio. Lugares Futuros: place branding, placemaking e strategic foresight para fortalecer lugares, cidades e países. Homo Urbanus, 2024.

ESTEVES, Caio. O tempo das cidades e os futuros possíveis. Connected Smart Cities, 2025.

IERS – International Earth Rotation and Reference Systems Service. Bulletin A – Earth Rotation Data. 2022.

MORENO, Carlos; ALLAM, Zaheer. “The 15-Minute City: Creating Sustainable and Inclusive Urban Environments.” Smart Cities, 2021.